古树名木是乡愁情思的重要载体金景配资,更是地域文化的象征,历史变迁的见证者,城乡文明程度的标志。

在广州中山纪念堂,一株历经350多年风霜的“木棉王”,屹立如初,展现着蓊郁之美;在荔湾区沙面岛,130多株古树名木与欧陆风情建筑相映成趣,共同见证广州近代百年对外交流史,它们是广州古树名木保护管理工作成效的缩影。

作为国家中心城市和历史文化名城,广州历经2200多年风雨,保存了丰富的古树名木资源。据统计,截至目前,广州市在册古树名木达9961株。这些“绿色活文物”遍布全市11个区,让千年商都在绿色脉络的赓续中绽放出时代的生机。

建章立制

为古树名木保驾护航

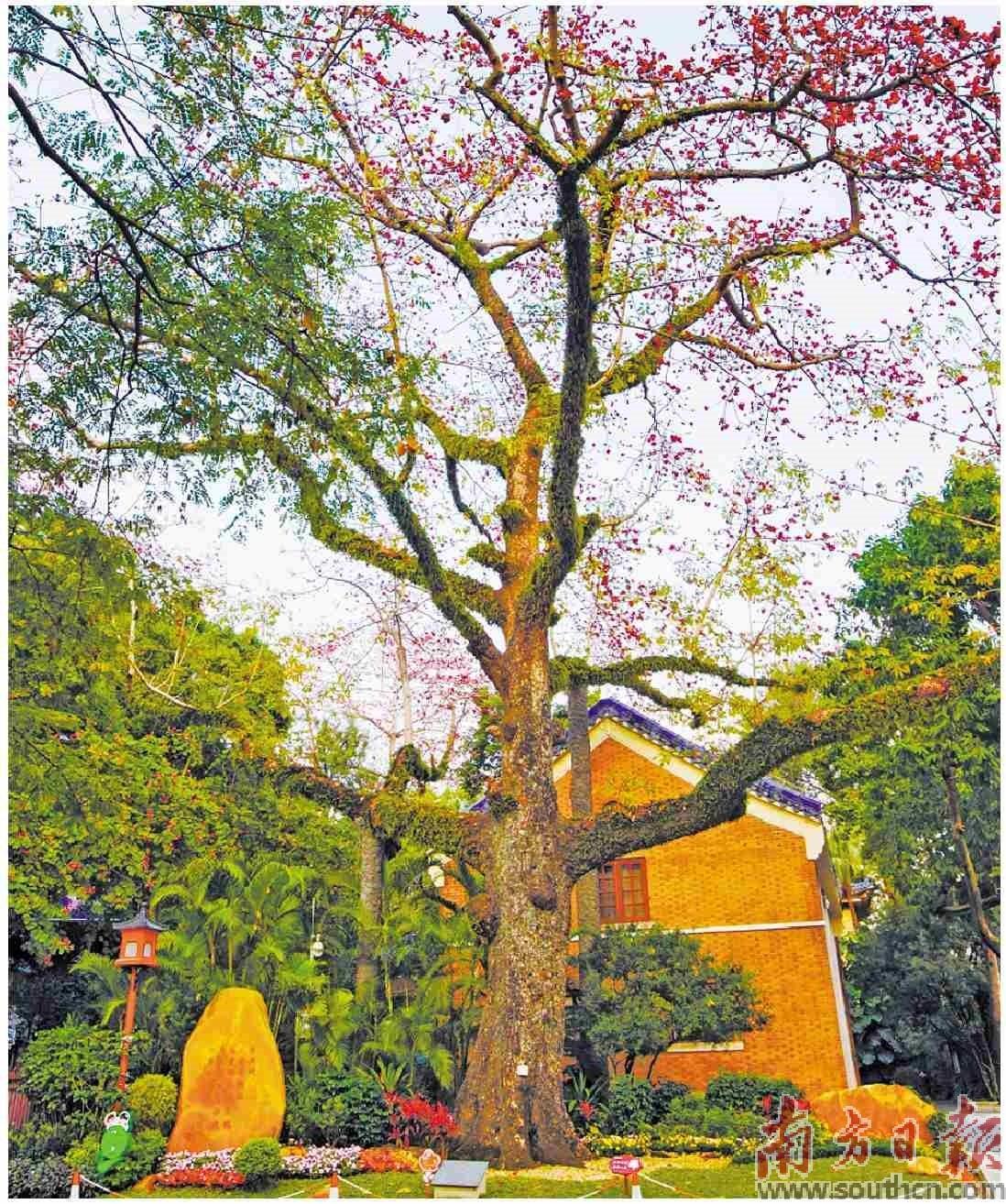

在广州中山纪念堂,一株木棉树屹立在东南角,这棵古树被誉为“中国最美木棉”。它经历了此处从广州的军政要地到孙中山纪念地的变迁,“目睹”了一系列重大历史时刻。每年3月,满树繁花如约而至,8万余朵花苞在高空铺撒一片绵延的鲜红锦绣。

金景配资

金景配资

中山纪念堂“木棉王”。广州市园林局供图

与普通的水泥路不同,木棉树下的砖石打了很多大圆孔。透过地面特意留下的四块古树根系观察窗,可以发现,原来砖石是架空铺装,里面填充着精心调配的营养土以及为树根准备的“定制透气管”。

广州市中山纪念堂管理中心园容绿化部部长饶淼森介绍,随着时间的推移,“木棉王”的根系逐渐变得庞大而有力,给周围的地面带来了不小的挑战。2020年、2024年,管理中心先后为其更换了两次“鞋”,希望加大版的“洞洞鞋”能让“木棉王”更加舒适稳固地生长。

近年来,广州市以林长制为核心,系统构建长效保护机制,形成市、区、镇(街)、村(社)四级责任体系,将古树名木全面纳入网格并实行精细化管护。通过推动各区签订古树名木管护协议,并将保护成效纳入林长制考核,确保管护责任落到实处。同时,建立动态管理机制,定期开展调查鉴定,及时更新数据库,实现古树名木资源的系统化、动态化管理。

为完善古树名木保护机制,2022年,广州市修订出台《广州市绿化条例》设立“古树名木保护”专篇,对古树名木的分级、管理、保护、责任划分等方面进行了明确规定,为古树名木保护提供法律保障。

此外金景配资,广州市还制定印发了《树木保护管理规定》《古树名木迁移管理办法》《全市打击破坏古树名木违法犯罪专项整治行动实施方案》等政策文件,并出台一系列地方标准,为古树名木的科学保护提供了全面的制度和技术支撑。

科技创新

助古树名木健康生长

步入荔湾区沙面岛,“广州市古树公园”牌匾映入眼帘。据悉,沙面古树公园是荔湾区首个古树公园,占地30公顷,拥有古树名木130多株,其中最长树龄达到300多岁,最小的也有100多岁,大部分古树是沙面岛建设之初所栽下的。走进细看,每一株古树都挂上了独特“身份证”——二维码铭牌。

扫码后,树木的树种、树龄、生长势等基本信息一目了然。据介绍,目前,广州在册的9961株古树名木均拥有自己的“身份证”。

除了“身份证”外,广州市建立了统一的古树名木智慧管理信息系统,将全市在册古树名木全面纳入电子地图,实施统一监管,让每一株古树都以“正式身份”安家落户,获得系统性的科学守护。在此基础上,海珠区配套部署了智能监测网络,通过高清视频、振动倾斜传感器、土壤三合一采集器等设备,实时监测古树健康状况,为精准开展养护复壮和生境改善提供了有力支撑。

白云区钟落潭茅岗村的老榕树。石建华摄

广州各区还创新应用各类技术,对古树生长环境及保护状况开展动态监测,让古树名木生息绵长。天河区推出“天河古树名木”APP信息化监管平台,白云区绘制全区“树地图”并拍摄VR全景,黄埔区创新运用电子地图和24小时监控系统,增城区为区内2016株古树名木建立“电子健康档案”……

专业技术也是科学保护的重要支撑。广州市依托市林业和园林科学研究院,组建“树医生”专业团队,负责古树名木的健康检查、诊疗与复壮。广州建筑集团联合华南国家植物园、华南农业大学,首创“古树快速生根迁移法”等专利,并获得省园林科技一等奖。

天河区为古树建立“健康档案”,定期委托专业机构进行体检;花都区组建了53人的专家学者和育木师队伍;南沙区聘任9名专家组成“树医生”团队,开展研究、指导和评估工作;从化区建立常态化体检机制,定期实施健康评估及白蚁防治、修剪等精准养护……各地多措并举,共同推进古树科学保护。

当下,广州古树名木的生境质量持续优化,古树生长态势持续向好,这些“有生命的文物”正以蓬勃的生机,继续书写着与这片土地的情缘。未来,广州将继续科学守护古树,让它们在岁月的长河中,始终枝繁叶茂,成为岭南文化永不褪色的绿色名片。

南方+记者 钟晓宇金景配资

恒正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。